|

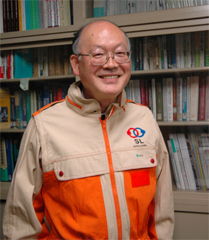

第7回企画はこの4月に技術部長に就任された影山先生にインタビューをお願いしました。先生の原稿チェック期間が一ヶ月ほどありましたので、内容が技術部の進行状況に追いついていない部分もありますが、新技術部長の技術部に対する抱負をじっくりお読みいただきたいと思います。

|

|

生まれは東京、大田区下丸子からほど遠くないで、近所に町工場がたくさんあるようなところでした。身近に油や(アセチレン独特な)溶接のにおいがする町で育ちました。昭和27年生まれですので終戦直後よりも食糧事情はだいぶ良くなっていましたけど、物質的に恵まれている時代じゃなかったですね。高度成長期に入っていましたが、近所の大きな会社がつぶれて、学校の友達が何人も急に転校するようなこともありました。会社の経営を失敗すると従業員や家族が困るのだということを肌で感じました。実は、あんまり勉強するのが好きじゃなくて(笑い)。そんなにスポーツが得意というわけじゃなかったのですけど、多摩川の河川敷で草野球ばかりやっていました。小学校4年のとき、友達から「明日試験だから、一緒に勉強しようよ」と誘われ、初めて試験の前に勉強するものだということを知りました。なぜかそのときの場所と友達の様子を今でも鮮明に思い出せます。よっぽど思いがけないことだったのでしょうね。そんなわけで、勉強をあまり知らずに中学まで過ごしましした。先生の言うことを聞かない生意気な生徒だったような気がします。

|

|

高校は学校群制度が始まった直後で、そのため急に進学校になった(?)都立田園調布高校に進みました。そこでもしっかり勉強した記憶はなく、現役で東大を受験して見事落ちました。そんなわけで浪人時代はけっこう本気で勉強しました。予備校で「勉強とはこうするのか、数学や物理とはこういうものなのか」ということが何となくわかったような気がします。「基礎を完全に理解すれば、どんな問題もその組み合わせにすぎないから必ず解ける」という信念というか自信が浪人時代につきました。浪人生活はバラ色とは言いませんが、ピンクとグレーのツートンカラーって意外としゃれてるでしょ?あんな感じでした。

|

|

東大に進まれてからの進路はどのように選択されたのですか

|

|

小さい頃から設計図を書いたり物を作ったりすることが大好きで、高校時代に反射型天体望遠鏡を鏡から自作したりしていました。できれば設計技師になって飛行機を設計してみたいと思って大学に入りました。それで駒場で2年間学んで「さあどこに行こうかな」と考えましたが、なぜか人生を決めるときに少し気が変わっちゃうみたいで、進学振り分けの時になんか面白そうで良くわからないところに魅力を感じて、精密機械工学科を選びました。精密では吉川先生が当時助教授で、設計学の演習で面白い授業をされていました。大学院に行くとは思っていませんでした。卒業論文でお世話になった宮本博先生は材料力学がご専門で、当時珍しかった企業経験のある先生でした。私の学生時代は、破壊力学、有限要素法の黎明期でしたので、ふたつを組み合わせたのが研究室の特徴でした。修士まで破壊理論を一生懸命やりました。そのころは理論屋で通していました。

|

|

|

|

修士時代の影山先生(右端)

|

私が学部を卒業した昭和51年はオイルショック直後で、日本中大不況で就職もままならない。仕方がないので大学院の試験を受けて修士課程に進学しました。修士課程では連続分布転位論と弾塑性破壊力学パラメータの研究をやりました。そのころから設計もいいけど研究も面白いかなと思い始めました。しかし研究室の恩師が退官で博士をとらない研究室だった。そこで一大決心をして、博士課程に進学するときに、機械系専攻に進学しようと決めました。当時機械系では他専攻の修士から受験することは想定されておりませんでしたので、修士入学の学生と同じ試験科目を受けました。受け入れをお願いしていた岡村弘之先生には「修士の平均点よりも上に行ってね」と言われて、結構真剣に受験勉強をしました。精密機械では熱力学と流体力学の授業ありませんでしたから、独学で二力学を勉強しました。それで何とか試験に合格して舶用機械工学専攻に進学しました。岡村研究室では3年間、当時は浅川さん、助手の高野さん、壬生さんなどと一緒に自分で伸び計や試験ジグを作って、弾塑性破壊力学の基礎的実験をしました。

岡村研究室は実験と理論の両方を同時進行的に行っていました。私もその雰囲気の中で実験と理論をともに勉強して、博士論文も書きました。博士1年の時に、試しに国家公務員採用試験(上級)を受けてみました。一次試験で何とか合格通知をもらいましたが、受かるとは思っていませんでしたので、二次試験の準備は何もしていませんでした。一次合格通知から二次試験まで3週間くらいしかなかったと思います。おそらくこの時期が私の人生で一番勉強した時だと思います。何とか二次も合格して、提示延期手続きをしました。このことは、博士課程修了後の就職に大変役立ちました。

|

|

博士課程修了後、つくばに移転したばかりの工業技術院機械研究所に就職しました。そこで今でもメインの研究テーマでもある、複合材料に出会いました。PAN系炭素繊維は日本人の発明ですが、その発明者の進藤博士(当時工業技術院・大阪工業試験所室長)と一緒の研究開発プロジェクトに参加できるという幸運に恵まれました。炭素繊維を発明した先生が目の前にいらっしゃって、若い研究者を叱咤激励されていました。また産官学の共同研究でした。現在、PAN系炭素繊維生産における日本のシェアは、技術供与している会社を含めると世界の75 %を占めています。軽くて強いとても優れた材料なのですけど、当時は1kgで5〜10万円と大変高価で、大学ではちょっと手が出ないものでした。私が入所した前年の1980年にちょうどこの研究開発プロジェクトが始まりました。炭素繊維複合材料(CFRP)は脆性材料であるのに、金属では当たり前の破壊靭性評価方法がまったくありませんでした。学生時代の研究テーマと、研究所に入ってあたえられた材料を組みあわせて、「複合材料の破壊力学特性評価法」という新しい研究テーマを立ち上げました。当時上司の島村昭治材料工学部長も、複合材料のこともろくに知らない入所したばかりの所員の提案を良く取り上げていただいたと思います。複合材料の破壊力学特性評価に関する最初の論文が米国の雑誌に発表されたのが1980年ですから、知らないとはいえ結果として日本におけるこの分野の先駆者になりました。その後も、日本ではこの分野の研究者はごく小数でしたが、1986年に私が米国デラウエア大学の複合材料センターに留学したとき、そこの力学関係の研究者の2/3が複合材料の破壊力学を研究しているのを知り驚きました。日本でも次第にこの分野の重要性が認識されました。このテーマで学会賞をいただいたり、私の提案した試験方法やデータ整理方法がJISやASTMに採用されて、それがISOになったりしました。当時複合材料は荒っぽい実験やっていましたので、機械屋の精密なやり方で試験すると、格段に精度が上がるのです。機械の材料力学には当たり前だった、たとえばコンプライアンス法によるき裂長さ測定などを、複合材料に適用するというのはすごく新しかったのですね。FRPの使用はもともと漁船で普及したのですが、当時船舶工学科の竹鼻先生、金原先生がFRPをいろんな所に応用しようと考えておられました。複合材料のご縁で、昭和63年12月に機械技術研究所から工学部の船舶工学科の助教授に転出しました。

|

|

海外の経験も含めて技術職員との関わりをお聞きします

|

|

海外の大学はデラウェア大学と、スタンフォード大学へいったことがあります。デラウェア大学複合材料センターには、セラミック複合材料の評価理論を研究するために1年間いました。デラウェア大学のテクニシャンは職能集団でしたね。例えばオートクレーブを操作するためにこの人がいる。写真を撮るためにこの人がいる。報告書を作るためにデザイナーがいる。センターのスタッフはうろ覚えですが全部で30人くらいでしたでしょうか、技術職員に相当する方は多くなかったです。ほとんどは先生方が雇った任期付き助手です。スタンフォード大学では航空工学科にいましたが、研究室に技術職員はいなかったかな。そういう意味では、私が東大で技術職員の方と一から試験片の作り方とか、試験機の制御の仕方とかを教えてもらいながら実験をしたのとはだいぶやり方が違いますね。

|

|

|

研究室で製作したカーボン製

超軽量ヨット船体(20kg)

|

全部学生がやっていたのではないでしょうか。結果としてそれほど実験のクオリティ高いとは思えませんでした。ただし、企業との共同研究が盛んなので、試験片などは全部企業に作ってもらっていたのではないでしょうか。学生がやった、ばらつきの理由も良くわからないようなデータがそのまま研究室の議論に使われていました。実験に興味のある先生もいましたが、少数派で、多くの先生方はもうちょっと高尚な議論とか頭を使う仕事するわけですよ。実験は外注的に学生に任せて、学生の持ってきたデータをいかに料理するか、というのが先生の役目のように思えました。私の研究室は、大澤さんと金井さんの実験クオリティで持っているところがあります。学問とか研究は、現象を観察して理解するということが大事ですよね。理解するためには研ぎ澄まされた目がないといけないし、分析評価ができないといけない。手間暇かけてきちっと実験をするということは、技術的なクオリティが非常に重要です。そういう意味で私は結構実験にうるさいのです。

|

|

学生は優秀で感性も鋭いのですが、実験で面白いデータが出たり、装置が異音を発していても、経験が少ないので気付かないことがありますよね

|

|

たしかに、面白い現象を見つけているのに気がつかないことはありますね。でもその逆もありますよ。我々は経験があるから、ホントにすごい発見をしても疑っちゃうんですよ。例えばつい最近見つけた面白い現象ですが、修士2年の学生が光ファイバでセンシングをやっていましたが、先生にいわれたとおりにまっすぐ貼ったらいくらやっても信号が出ないのです。で、彼は光ファイバを曲げて貼り付けました。そしたら急に曲げたところで信号が出はじめました。計測器が壊れてるんじゃないか?結合部で変なノイズ拾ってるのではないか?とか、ちゃんと接続していないのでは?といろいろ疑って、もう一度やり直してもまた同じような結果が出た。それでひょっとしたら「新しい現象かも知れない」ということになった。

これは一例ですが、基礎的な知識と予測があると、そうでない現象があったときに「なぜだろう?」と考えることができる。何が新しいことで何が新しくないか、ということがわかるには、ある程度知識がないといけない。だけどホントに新しいことがおきちゃうと常識からはずれていますから、逆にそれが現象を正しく理解するブレーキになることがあるということでしょうか。

|

|

技術職員は研究室の現場でそのような部分を担当してきたわけで、組織化で見られなくなるのではないか心配しています。

|

|

大学の先生はどんどん新しいことをやらなければいけない。そうすると研究室の性格がくるくる変わるわけですよ。私の場合も光ファイバをはじめたのは45歳の時、10年前に研究室のテーマがガラッと変わりました。だけど、幸いなことに、うちの助手も技術職員も今まで通りやって十分に新しい仕事をこなしてもらえたし、そういう意味で研究グループとしては多角的になったので、むしろ活躍している。新しい自分のテーマを持ってね。だけど研究室のテーマが変わってしまって、それまでやっていた技術職員の能力が生かされなくなっている研究室もあると思う。本来研究室は技術職員を含めた研究室メンバー全員で発展していくべきものです。新しい分野の教育は学生だけでなく教職員も一緒になって取り組むべきでしょう。技術部ではそのような視点で研修活動を重視したいと思います。一方、それまで個々の技術職員が磨いてきた能力を他の部署で必要としているケースは当然あるわけですから、研究室とか専攻間の垣根を低くして工学系研究科全体でやり甲斐のある仕事を創り出していくことも同時に進めたいと思います。技術部の設立を契機に私がやることは、専攻間の垣根を下げて、教員同士の合意を早く取ってもらって、技術を持っているほかの研究室・専攻の人と一緒にやろうよということができるような体制を自然な形で創ってゆくということです。そういう体制ができていけば技術職員にとっても良いことだと思うのです。

|

|

人間関係を含めて研究室からまったく独立してしまう、というところは心配なのですが

|

|

昨年度、専攻長として私はジョブマッチングのための業務依頼書を作成したわけですが、その時は具体的に、その人の持っている技術とその研究室の仕事の関係がどうなっているか、専攻に所属する技術職員一人一人にヒアリングさせてもらって調べました。だけどそのときに、必ずしもその仕事が今の仕事かどうかはわからない。ちょっと前の仕事かもしれない、これからの仕事かも知れない。現状で最適マッチングするのがいいのか、5年10年先を考えて最適なようにするのが良いのかですね。残念ながら今まではどちらかというと過去から今までの業務内容をもってジョブマッチングしている。これからは将来のことを考えてやっていく。そのためにはそれぞれの技術職員が持っている技術的なものを技術部としてある程度把握しておくことが必要になります。技術発表会等を通して、技術職員のプロフェッショナルなところが明確になっていけば良いなと思っています。

|

|

技術職員も新しいことにチャレンジする必要がありますね

|

|

技術の継承も重要ですが、新しい技術を身につけることも大切です。新しい技術をうまく身につけられるかどうかは、研修に行き着くのですよ。クオリティを上げるということと、それとは全然違う部分の研修していただいて、別のこともできるようになって仕事の幅を広げる。そういうことって技術部がないと僕はできないのではないかと思う。ある研究室の中でそういう技術職員を養成しようとしても、本人の希望が通りにくいし、トップダウン的になってしまう。これは命令されてやることではなくて、自らすすんで新たな能力を磨いていくことです。そういう技術部の方向性にインセンティブをあたえないといけない。新しい技術を修得しようとしている人を評価する仕組みも必要になってくる。

|

|

技術職員の採用可能数(定員)はどうなってゆくのでしょうか

|

|

採用可能数(定員)の話は重要で避けて通れない問題です。今技術部を支えておられる年配の方々が退職されて後、その方々がなされていた仕事をどう継承するのか、という話もあります。定員削減は、事務職員も技術職員も教員も全部に厳しい条件になっている。その中で、じゃどういう風にやっていこうかというと、まさにそれは技術部の将来どうするかという話になる。技術職員の重要性というのは最近全学で認識されてきています。技術職員含めた職員は毎年2%削減しないといけない。そのうちの1%は何かというと全学で再配置するためなのです。技術職員がいなくて困っている部局はいくらでもあるから、工学系研究科は技術部の機能強化を目指してしっかりとした人員計画を描いていかなければなりません。

|

|

技術職員の削減は各々の部署で判断してきたわけですよね

|

|

工学系研究科はきちっとやってきたから良かった。そのおかげで安全衛生管理についてもなんとか対応できています。これからは工学系研究科の中だけきちっとしていればいいというわけじゃなくて、他部局に対していかに技術部が工学系研究科になくてはならないものかということを証明しなければならない。技術部の機能を明確にする必要があります。技術部を作ったから定員削減するのではなくて、狭い意味では、定員削減の圧力に対していかに組織を守るか、ということですよね。全学的視点では、工学系研究科技術部がしっかりすれば他部局の問題を解決するためにエキスパートを派遣する、みたいな話になるかもしれない。今までは、話しやすい先生のところに話がきて、その研究室の助手、技術職員が苦労するというパターンが見受けられます。それが今後はそういう話は技術部長に来て、専攻や研究室の事情も配慮しつつ技術部としての方針を出していくことになります。その中で結果的に同じ人が行くことになるかもしれないけど、みんなで検討してからいく。そういうプロセスを踏むことによって、仕事が技術部全体でみて調整されたものになるはずです。

|

|

法人化で良いことは大学でやれる自由度が確実に増えたことです。自由度が増えているけどそれを行う上でのルールも増えている。就業規則が良い例で、内容の良い悪いは別にして、そういうルールを作っているのは私たちなのです。私たちが自立して動くためには、当然きちんとしたルールを作らなくちゃいけない。安全衛生的な管理も、学生に対するサービスの評価も厳しくなっています。仕事のクオリティを上げていかなくてはいけないのです。そういう意味でルールは年々厳しくなってくる。その厳しいルールの中でいかに技術部が自立的に動くかということを考えているのです。

|

|

田中先生から技術部長を引き継がれて、どのような技術部を作ろうとお考えなのかをお話ください

|

|

技術部を作った最大の目的は、技術職員が主体的に仕事ができるようにすることにあります。技術部会というのができたわけでしょ?そこで自分たちの予算や今後の方針等についても議論もできるようになったわけですよね。そういう意味では技術職員一人一人のアクティビティを支えるところができたわけです。技術部会で賛成を得たことが実際に実現するように努力される、それは本当に大きな進歩です。技術職員の集団としての自立的な活動、これを支援するのが技術部であり、それをサポートするのが技術部長かなと考えています。技術部長がなんだかんだと進めていくよりも、技術部会で決めたことを工学系の運営に反映させるためには、専攻長会議で審議したり、教授会の了解を取り付けないといけない、当然事務部との調整も必要です。いろいろな調整業務がありますよね。それが技術部長の仕事だと思っています。基本的には皆さんに決めていただく、それを尊重する。そういうスタンスです。今回の調整室の選挙方法についてもそれを取り入れている。こちらからトップダウン的に何かやるポジションではないと私は思っています。ボトムアップの調整役。将来的には技術部長も技術職員の方から出るのが一番良いし、そうなればいいと思っています。

|

|

|

|

Macintosh Plus

|

現在のところ調整的な業務があまりに多いですね。技術部の課題を工学系研究科として解決しなければならない場合、私は副研究科長として色々な先生方と相談しなくてはいけない。そのときに私は教員側の立場で話をする。そういう意味では今は副研究科長が技術部長を兼ねていることに、メリットがありますね。副研究科長が技術部長をやっているという意味はそこにある。まさに調整役ですね。逆に教員側からぜひこうして欲しいという話が出たときにそれを租借して技術部に伝えていく。そういう意味で技術部長に就任したということですね。あくまでも調整役と支援ですよ。技術部にはこれからいろんな機能を充実させていきたいと思います。技術部にどういうミッションがあって、どういうふうにしていくのかと、これらのことを明示しながら技術部の運営を進めてゆく。それに対して皆さんから、技術部はきちっと仕事しているの?ということが当然問題にされる。逆にちゃんとやっているということをきちっと皆さんに知らせなければいけない。だから広報が重要なのです。広報活動をきちっとやっていく。それは今までの身内に対する広報活動だけでなくて、技術部が技術部として活動していると、工学系研究科の先生をはじめ全学に発信していく。評価してもらうための資料を提供する。そういう意味では情報センターの活動も大事なのですよ。

|

|

技術部会がきちっと運営されて、調整室できちっと議論ができて、部門がちゃんと機能するかどうかが非常に重要でしょう。技術部がどう機能するか、まだ青写真がないですね。それが一番の問題です。4部門がどういう形で動くのが一番いいのか、専攻との関係もあるし、研究室との話もあるし、当然うまくいっているところもいっていないところもあるわけです。そんななかで共通的業務がなんとなく増えていく傾向がある。それにもかかわらず今後4年間で一定数の定員を削減しなければならない状況にある。この議論を踏み込んでいくと、つまりは各部門の位置付けに集約されるのですよ。共通技術部門、教育基盤部門、研究基盤部門、プロジェクト部門の各部門が、それぞれどういう目的と運営方針・組織を持つべきなのかということを考えないといけない。

|

|

|

由緒あるセールナンバー

107を引き継ぐ

アルバトロス5世号

|

将来構想は部門がしっかり動くことでしょうか。皆さんの意識が高く、第1回の技術部会がきちんと成立したので安心しました。工学系研究科教授会も比較的うまくいっていると思いますが、教授会に先立ち各専攻の利益代表者である専攻長が集まって専攻長会議で議論しています。それで重要事項は専攻に持ち帰って議論している。技術部での同じことがいえるのではないでしょうか。どこかに利益代表者とのコンタクトがあって、工学系研究科技術部としての実行可能な案をだせる。ところで技術部調整室は、本来的にそこまでの機能はないですから、利益代表に対応するのが部門だと思います。将来的に描いている技術部ですが、部門長、副部門長がいて、集まって技術部長とディスカッションするんですよ。部門同士でやり合ったり、いろいろ議論したりしてね、あーだこーだという話がけっきょくうまくまとまるということになればもう万々歳。

|

|

部門の長というのはいわば専攻における専攻長みたいなものだから、皆さんの意見をまとめたり、決まったことを実行するという仕事も出てくるわけですよ。決めたことをやらせる立場でないといけない。誰でもできるというわけじゃなくて、ある程度のポジション・有資格者というのはあるよね、でないとやれない。その中で誰がやるのか、というと部門の信任を得ていないといけない。逆に言うと部門にとってつらいこともやらせないといけない。そういうことをやれるようなグループが、私の技術部長在任中にできれば、それはちょっとしたものだと思いますよ。

|

|

|

ボーイスカウト主催

相模湾ヨットクルーズでのひとコマ

(ヨットはアルバトロス5世号)

|

うちの娘が幼稚園の年中の時にビーバースカウト(ボーイスカウトの最年少クラス)に入りました。保護者同伴でないといけないので、一緒について行って、キャンプなどしているうちに、デンリーダーとか、カブ隊の副長とかやることになりました。ボーイスカウトの指導者になるためには三泊四日テントに泊まり込みの講習を受けるのです。トイレも水もないキャンプ施設で、料理はもちろんトイレもかまども自分で作る。スカウトになったつもりで、ロープで吊り橋作りなど色々な訓練も受けました。今私がやっているのはローバー隊という社会人スカウトの隊長です。奉仕活動、キャンプ、スキー訓練など色々な活動に参加しています。ただ、最近は副研究科長の仕事で参加も思うようにいかなくなりました。ボーイスカウトのリーダーには立派な人が多く、人格的に尊敬できる方もいらっしゃります。東京消防庁レスキュー隊の隊長だった方もいるのですよ。そういう方は気配りというか危険回避が神業の境地で、どうやっても太刀打ちできません。スカウトが木登りしていているのを見て、危なくなる直前に「やめろ」と言える。そこまで「安全に」危ない経験をさせることができる。現地調査はもちろんすべて準備を行って次に何が起きるか理解し危険を予知する。ボーイスカウトの経験は私の生活に大変役立っています。

|

|

東京消防庁セイフティリーダー制服

|

もうひとつ私の自慢ですが、災害救援ボランティアのセーフティーリーダーの認定を受けています。東京消防庁の上級救急救命講習も受けました。セーフティーリーダーには制服も支給されていますので、昨年の地震訓練の時はこの制服を着て参加しました。毎年、東京地区でも災害救援ボランティア講座が複数回開設されています。本郷キャンパスでも開催されているはずです。土日を中心に全部で4日間の講義と実技がありますが、最初に教えてもらうのは大地震が起きたときいかに自分が生き延びるかということで、自分が生き延びないと人を助けることもできないということです。

|

|

技術部が動いていくためには組織作りも大切ですが、外部からの評価に耐えなければいけない。評価のための情報を提供しないといけない。そういう意味でも広報活動というのは非常に重要で、技術部会でどういうことが決まったか、部門とか調整室とかでやっていることをきちっと皆さんに伝えていく、というのも重要ですね。身内に対する広報だけじゃなくて、工学系研究科全教職員や全学に対するメッセージ、学外に対するメッセージを発信していくというのも大切です。良いことも悪いことも公平にありのままを出すということかな。技術部ができたということで、広報機能を充実するようにやっていきたいな、と思います。あとは、技術部長としても皆さんとざっくばらんにお話ししたいのでそういう窓口になっていただけるとありがたいと思います。

|

|

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*

|

|

インタビュアー感想

|

|

- 影山先生は大変気さくなお人柄なので、学内事情や法人化の話など興味深いお話をたくさん伺いました。全てご紹介できないのが残念です。技術部に関しては、技術職員の自由度が増え若い人が活躍できる道が開かれる夢が少し見えたような気がしました。ただそこに到達するには、技術職員の自助努力を含めた諸々のハードルをクリアする必要があるようです。技術職員が一体となってハードルにチャレンジできるような、信頼される技術部を作っていただきたいと思いました。

- まず先生の部屋の木をベースとした温かみのあるクラッシクな感じがなんとも言えず良い雰囲気だった。そこに置かれたマッククラッシクが何の違和感もなく存在していたのもそのためだと思う。インタビューを受ける先生は気さくで、その笑顔には部屋の雰囲気と同じように温かみが感じられた。しかし、技術部長という立場上、難しい局面に立たされることもあるかもしれない。その時は、その笑顔を押さえながら、我々技術職員を代表する立場で、技術職員の声を強く発信し続けていただきたいと思う。また、先生の言葉にあるように、透明性を持った技術部とするために得られた情報は積極的に技術職員に公開していただきたい。

一技術職員としては、技術部長が遠い存在ではなく常に身近に感じられるように、あの部屋の雰囲気のような温かみのある技術部長でいて欲しいと思う。

- 技術部に関し頭を痛めている様子がとても伝わりました。ご趣味のボーイスカウトのリーダーの実力を技術部職員にもお見せ下さるのを楽しみにしております。

|

|

2006年5月18日 影山教授室にて収録 |

|

インタビューアー 山内, 川手, 小林, 畠山 |

|

|

|