|

梅雨も明け、今年も暑い夏がやって来ました。技術部ホームページ企画も第4回を迎え、今回は技術部WG事務部代表であり、副研究科長を兼任されている小林事務部長にインタビューをお願いしてきました。「失礼ですが、事務を掌っておられる方に技術職員のことが分かるのですか」とお考えの技術職員も多いかもしれませんが、インタビューを終えた担当者の個人的な印象は、この人なら任せても大丈夫だというのが率直な感想です。読者の皆さんも、記事をお読みになってから判断してみませんか。

この後、第5回企画としてWG技術職員メンバーによる座談会の掲載を予定しています。次回でWGメンバーの各代表紹介が全て完了する予定ですので、ご期待ください。

注)執務中と建築中の付属病院以外の写真は、小林事務部長から提供していただきました。

|

|

|

|

事務部長室

|

私は東京の白金で生まれて育ちましたが、もう30年近く訪れていません。私が子供の頃は小川でザリガニ取りや釣りをしたり、狐や狸でも出そうな豊かな自然に囲まれて育ちました。今はテレビなどで見ると超高級住宅地というイメージですが、当時からみると隔世の感があります。小学校時代などは、学校から帰ってくると野球位しかやることがなく、日が暮れるまで外で遊んでいたような気がします。あまり積極的ではなくて内向的な子供だったと思います。

東京オリンピックが昭和39年にありましたが、その頃は日本の体操が大変強くて、私もそれにあこがれて高校で体操部に入りました。残念ながら体を痛めてしまい、卓球部に入りなおしました。都の大会で勝ち進んだことが良い思い出です。その頃は勉強もせずスポーツばかりやっていましたね。大学は経済学部に入りましたが、今度はビリヤードや学費稼ぎのアルバイトばかりやってました。あまり目的意識もなく大学に入ったのですが、卒業する頃の日本は高度経済成長の真っ只中で、就職にはあまり苦労しない世代だったような気がします。

|

|

|

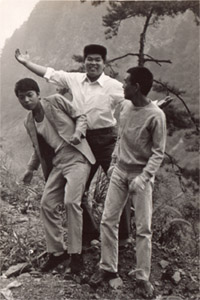

東大採用時 長野 戸隠高原

(左)

|

就職にあたっては証券会社なども検討したのですが、父や叔父が公務員だったこともあって東大に就職しました。最初の職場は分院でした。38歳で山梨医大に移り、それを手始めに関東から沖縄まで日本全国をまわりました。最初の赴任先である山梨医大では附属病院の立ち上げに関わりました。私の人生の中でも非常に内容の濃い9年間で、死に物狂いで仕事をした時期でした。病院には看護師とか検査技師がいるわけですが、医師も含めてその人たちと連日連夜病院を立ち上げるための議論をしました。きれいな仕事ばかりではないし、あまりの忙しさに健康を害した人も出ました。でも完成した時の達成感は大きかったですね。その後も各地をまわりましたが、良い思い出がたくさんあります。信州大学ではたくさん山歩きをしました。琉球大学では島巡りをしましたし、毒ヘビのハブが出るため、技術職員からの要望で、「ハブ棲息地作業手当て」を出して欲しいと人事院にかけあったのが良い思い出です。

|

|

国立大学の共同利用機関では技術部を持っているところがあります。私がいた研究所でも立派な技術部がありましたし、必要があれば技術職員が教育職に行く道もつくりました。但しまだ改善が必要な点もあって、ポストが空かないと昇給できなかったり、専門分野の先生がいなくなるとそれまでやってきた業務がなくなったりします。その問題を解決するためには、人事の流動化を含めた方策を考える必要があると感じました。信州大学工学部では2〜3年程前に学科に配属されていた技術職員を集めて、バーチャルではない技術部をつくりました。研究科長の元に集められた技術職員は、それぞれの専攻の要望に応じて必要な人材を派遣するシステムです。そこで生じる派遣費用は、技術職員の研修や資格の取得経費などに使われるそうです。

|

|

|

東大総務部時代 学内レクリエーション

(前列右から2番目)

|

事務改革でも研究科内の組織の壁を感じます。事務改革の検討は2年程前からスタートさせましたが、お蔭様で今年の4月から試行に至っています。なぜ事務改革を始める必要があったのかと申しますと、今研究科には20の専攻があって、統合されている専攻があるとはいえ、それぞれに事務室があり、更にその中の研究室という単位で、事務系職員を抱えています。研究科全体では非常勤を含めて400〜500名の事務系職員がおります。その中で研究室の運営は研究室に任せるとして、専攻レベルまでは事務部として一体で運営させていただきたいという提案をしました。とは言っても専攻事務は重要ですから、専攻事務室を無くしたり現場の枠組みを壊すという意味ではありません。研究科全体として事務の役割分担を見直し、列品館側と一体で行った方が効率の良い部分は一体で運営し、共通化できない部分、つまり先生方や学生さんの教育研究に直接関わるような部門を充実させようという提案です。具体的に言えば、総務や経理や人事の仕事は、列品館でまとめてやった方が合理的だと思います。その代わり今後現場で求められるのが教務系の仕事であるなら、そこに出来る限り人材を投入して充実した体制を目指そうという方向です。はじめの頃は、このような事務改革には反対の声もあったのですが、今では全学や学科長会議でも理解を得られつつあります。ただ問題は、良いシステムを作って仕事量を減らしても、人間はすぐに対応できないということもありますし、経理などは年度の途中からシステムを変更できないということもあります。今年の4月から試行的にスタートさせましたが、改革の効果は少し長い目で見ていただけたらと思います。

|

|

|

|

イメージ

|

WGで技術職員のお話をお聞きしていますと、専攻、教員、技術職員それぞれの事情が千差万別です。これまでは長期的ビジョンに基づいた運営がなされていなかったという印象があります。現段階では技術職員に関しても事務部同様、大学に求められる技術職員像とは何かという根源的な議論が必要だと感じます。逆に言えば自分たちが大学に対して何が出来るかということを示しつつ、大学における技術職員を定義付けることが必要なのではないかと感じます。そこが見えてくれば今問題になっている採用、組織、評価などの点も自ずと決まってくるのではないかと思います。時間があればWGでじっくり議論したいと思います。技術部については、事務部同様大学全体で検討する段階に来ています。7月に全学の事務部長会議がありますが、工学系技術部WGの議論を全学につなげて行きたいと思います。

工学系の技術部は非常に規模が大きいので大学全体に及ぼす影響も大きいと思います。ある意味ではここで決まったものに大学全体が集約してしまうかも知れません。ここで目先の議論に終始して良いものが出来なければ、技術職員はこのままで終わってしまう心配もあります。そのあたりに気をつけて頑張って行きたいと思います。事務職員には自分の希望や目標などを書いてもらう職員調書というものを作っています。全職員に書いていただくという意味で、技術職員の方にも書いていただいてはどうかと考えています。以前は勤務評定に使うのではないかということで、マイナスのイメージがあったのですが、今はどこの組織でも書くのが普通になってきています。自らを見直すという意味でも非常に有意義だと思います。

|

|

事務部のポータルサイト同様、技術部ホームページもまだ研究科全体に認識されていないようですね。事務の職員にも聞いてみたが、あまり見ている人がいないようです。ポータルサイトもあまり利用されていないので、お互い頑張りましょう。ポータルサイトを見てもらうと、今大学でどんなことが話し合われているか分かりますので是非見てください。技術部ホームページを見ないと、業務が遂行できないような項目があると良いのかもしれませんね。

|

|

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*

|

|

インタビュアー感想

|

|

- 小林事務部長とはじめて会ったのは技術部WGでした。肩書きから連想したイメージとは異なり、技術職員問題に対する柔軟で前向きな発想は良い意味での驚きでした。今回は、小林事務部長の生い立ちから、東大と全国の大学や附置研での貴重な経験やエピソードを聞くことが出来ました。これらの豊富な経験は、法人化の荒波に揉まれ続ける工学系研究科には、極めて大きな財産ではないかと感じました。本文でそれらを読者にお伝えできれば嬉しいのですが、もし伝わらないとすると編集者の未熟ゆえですので、何卒お許し願いたいと思います。

- 事務職員として多くの大学を転任され、様々な仕事をこなされてきたことが物腰の柔らかな中にも大きな自信となっていることがうかがえた。事務部長という肩書きから受ける印象とは違い、こちらの質問には親しみやすく答えていただいたが、慎重に答えられていたのが印象的だった。技術部WGの一員という立場から、その経験と知識をより良い技術部確立へ向けて大いに役立てていただけたらと思う。

|

|

2005年6月7日 事務部長室にて収録 |

|

インタビューアー 山内, 川手 |

|

|

|