|

|

|

本部棟

|

今回の企画は、技術部ホームページ公開2周年記念として、小宮山総長のインタビューをお送りいたします。インタビューの恒例といたしまして、小宮山総長の子供時代から研究活動までのご経歴や、東京大学総長として今後どのような舵取りをしてゆくのかをお聞きしました。また本企画のメインテーマである技術部についても、総長のお立場からどのようにお考えなのかを伺いました。その他にも今回初の試みとして、読者からの質問にもお答えいただきました。なおインタビュアーの質問と意見は個人的なものであり、技術部の公式見解ではないことを予めご了承ください。

|

|

本日はお時間をいただきありがとうございます。まず子供時代の思い出からお聞きしたいと思います

|

|

僕が生まれたのは1944年で戦争の終わる一年くらい前です。父親は出征していて、母親の疎開先の宇都宮で生まれました。3歳で東京の目黒区に引っ越しました。池尻大橋の東邦病院と駒場高校の所ですね。そこに戦争中の兵舎を改造したような住宅、まあ長屋ですね、そこで育ちました。

それからはずっと目黒区の方に?

そうです、小学校は目黒区立菅刈小学校に通いました。風景は変わっちゃったけど今でも面影はありますね。そのあと目黒一中です。駒場高校と隣接した所にあって、そのときは中学校の開始のベルが聞こえるくらい学校に近い所に住んでいました。高校は都立の戸山高校です。

|

|

|

|

幼少時代

|

戸山高校のときは運動部をいろいろ渡り歩いたんですよ。最初にバレーボールに入って、背の高いやつのスポーツだと分かって一週間くらいでやめました。そしたらラグビー部の主将が誘ってくれて、すごくかわいがってくれました。でもそこも練習がいやでやめると言い出したんだけど、試合に出たら面白くなるからって、1年生の僕を試合に出してくれた。今でも夏のすごく暑い日の試合を覚えています。暑くて体力が続かないからスクラムに間に合わないんだよね。それで1試合出てやめました。それからね、友達がたくさんいたので野球部に入った。野球部が一番長く続いたんですけど、それも結局3年になるときにやめたのかな?

|

|

それだけ声がかかるということは、スポーツは万能だったのですね

|

|

というか高校ではスポーツやると決めていたから。小学校も中学校も運動が好きだったんですけど、中学には運動部がなかったんですね。運動能力が非常に高かったというわけじゃない。ただ、足は速かったかな。中学1年の時目黒区大会の100mで優勝しました。でもそんなに速かったわけじゃないんだけどね。

|

|

足が速いということで陸上部から声はかからなかったのですか

|

|

1年生の時13秒2で優勝したんだけど、あんまり練習はしなかったんで、ずっとそれくらいだったんだよ。とても高校で陸上やれるような感じじゃなかった。

|

|

いよいよ大学になりますが、受験の方はいかがでしたか

|

|

受験はね、最後の三年の時はほんとに一生懸命やりましたよ。祖父祖母がまだ元気だったんですね。それで夏休みに宇都宮に行って受験勉強をしたというのを今でも覚えてます。1人で合宿していたようなものだね。

|

|

当時の受験勉強は、塾ではなく参考書でという感じだったのでしょうか

|

|

傾向と対策というシリーズがいろいろあったのを覚えています。英語と数学と物理が大変で、でもまあ、高校3年の時に力がついたんだと思います。あの頃は12時以降は勉強してはいけないと言われていて、受験勉強するときでも12時前には寝なきゃいけない。だから先生の言うことを守って僕は12時には寝ていた。でも田舎は夜が早いから、塩沢(母方の名字)さんのお孫さんはいつ寝るんだろうという噂が立ちました。

|

|

|

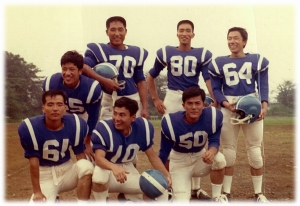

東大アメリカンフットボール部時代の小宮山総長

(前列右)

|

受験勉強から解放されるのがなにより嬉しかったよね。野球は無理だと思ったのでアメリカンフットボール部に入りました。僕が高校2年生の時の野球部は結構強くて。僕はキャッチャーをやっていたんだけど、非常にいいピッチャーがいました。左投げでドロップ気味のカーブが右バッターのインコースにきまると大体三振が取れる。ところがその球をいとも簡単に打つバッターがいまして、その人は東映フライヤーズに入りましたね。野球の経験はものすごく良かったんだけど、やっぱり素質が違うと僕はしみじみ感じました。よく言うじゃない、天才は99%の努力と1%の才能だって。でもやっぱりその1%があるかないかで違うんだよ。僕は野球では神宮のレギュラーにはなれない。僕はプレーするのが好きだからレギュラーで出られる方がいいと思った。アメフトなら新しいから面白そうだしね。

アメフトやったらみんなクォーターバックになりたいわけ。僕はピッチャーやりたかったくらいで割合投げるのは得意だったから、クォーターバックをやれるんじゃないかと思ったんだけど、そうはならずにガンとぶつかってぐしゃっとつぶれるところになるんだよ。ああいう経験というのはね、後から考えると貴重だったと思います。

「東大に入ってきた学生は失敗していないからひ弱だ」と言われますが、僕はそれは違うと思う。失敗を自分の中でちゃんと認めていく、そのプロセスが必要なんだと思う。トライしてうまくいかないことなんて限りなくしているよ。失恋などもそうでしょう。皆うまくいかなかったことと折り合いをつけていくわけじゃない。だからね「東大に入ったから失敗がない」というのは嘘だよ。大事なことはそういうところで一つ一つ折り合いをつけていく、その経験が重要だと思うけどね。

|

|

次はいよいよ研究の道に進んだきっかけをお願いします

|

|

当時は大学院に進むのは今ほど普通じゃなかったんです。僕の同級生は半分以上が就職するという状況でした。僕も大学に残るということをイメージしたことはなかった。化学系の企業に就職するんだろうと思っていた。ところが、卒論が本当に面白かったんだよ。井上博愛先生という、当時助教授だった若い先生に大変お世話になりました。そのころアメフトは秋のシーズンがあって、実験ができない。でも留年という思いはぜんぜんなかったから、7月頃に研究室が決まって実験をやり貯めようと思った。アセチレンの水素化という触媒反応の実験をしたんだけれども、そのときに井上先生が一緒に実験してくれたんだね。それがまたビギナーズラックで、論文になるくらい良い結果が出た。触媒の大きさによってエチレンとエタンのできる割合が変わるんだよ。それが理論解析とものすごく一致するんだ。でも僕は言われるままに触媒を割って実験して、微分方程式解いたり解析しただけ。それが本当に面白かった。講義を聴いて云々ということとは比較にならないくらい面白かった。それまでやったことのないような微分方程式を持ってきて一生懸命解かなければいけないんだけど、何の苦にもならなかった。僕はそのとき思った。面白いというのはこういうことなんだなと。

それからもう一つエピソードがあって、成績がいい人は推薦入学という制度があった。8人くらいの枠に僕は7番だったんだよ(笑)。それで試験受けなくていいわけだよ。親父、お袋も修士いきたいっていったら、是非行けって言ってくれた。人生というのはあまり計画するものじゃないと今でも思っているんだよね。もちろん計画する部分もあるけど、その時その時に一生懸命やっても、どうしてもアクシデンタルな要素というのが入る。その方が面白いと思うよ。

|

|

研究分野の紹介をしたいのですが、先生のご専門をご説明ください

|

|

僕の専門は化学工学という分野で、それほど強い思いでスタートしたわけではありません。基本的には石油化学コンビナートを設計して作っていく、というような分野です。僕はその中で特に触媒反応装置というのからスタートしました。当時の日本が重化学産業で発展していくという段階では重要な意味があったわけです。

|

|

触媒の研究というのは続いているのですか。また最近の研究はどのようなものでしょうか

|

|

|

|

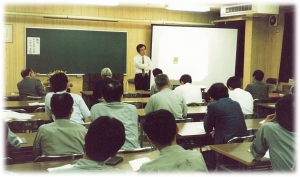

講演(1989年)

|

触媒は30代後半くらいでやめました。一番最近の研究は知識の構造化です。研究は少しずつカップリングしながら進めているのですが、最初は触媒とか石油化学の研究ですね。その後半導体の薄膜を作る研究を始めました。これは僕にとっては触媒と同じような手法でやれたんですね。それで半導体の方に移っていきました。半導体研究の後半から環境の研究というのが始まってきて、40代の半ばから後半にかけて環境の分野が本格的になってきました。でも研究を続けていても「知識が爆発的に増えて全体像が誰にもつかめなくなっている」という思いがずっとあったんですよ。その思いが今は知識の構造化というふうになってきて。これはまあ、今となってはライフワークにしたいなあという感じになってきています。

|

|

科学全体を見渡す、知識全体を見渡すという意味では哲学的なのかも知れませんが、あんまり哲学やってる思いはないけどね。もう少し自然科学的に、論理的にやっていってる感じはしますけれども。

|

|

今世界で起きている問題を解決するためには、理系からのアプローチが必要ですよね

|

|

そうですね、今哲学って言ったけれど、知識の構造化というのを考えるときに哲学の世界にも「構造主義哲学」というのがあるんです。もしかすると哲学の人たちが僕と同じようなことを考えたのかなと思って、一生懸命「構造主義哲学」というのを勉強しました。ところがこれが難解なんだね。哲学の人が考えているのだから深く考えているはずで、それなら僕は考える必要はないわけだよ。それを使えばいいのだから、エンジニアの発想で自分が考えるより人が考えているのならそれを使わせてもらおうと。ところがどう調べても「構造主義哲学」で言っている「構造」が何なんだかわからない。本というものはもう少し丁寧に書いて欲しいと思ったね。「構造主義哲学」という本を書くなら最初にここで言っている「構造」とは何なのかを書いて欲しいよ。僕は結局彼らの言っている「構造主義哲学」の「構造」と僕が知識の構造化で言っている「構造」と関係ないんじゃないかと思っているんだけど、はっきり言うと今でも本当にはわからないね。

|

|

総長に就任されて2年近くなるわけですが、感想をお聞きしたいと思います

|

|

総長になってから最初の半年はアクションプランを作るのに必死でした。やはり僕が思ったのは「やるべきことをきちんと決めるべきだ」ということです。経営者という視点から見ると当たり前なのですが、大学の経営は難しい。どこに大学経営の難しさがあるかというと、お金に換算できないからなんです。企業だったら途中で紆余曲折があっても、最後の評価方法は決まっている。今年いくら利益を出したか、来年はその利益をどこまで伸ばすか、その尺度が明確なんです。ところがね、大学の場合は利益に換算できないんだよ。何しろ生産しているのが知識であり、人だからね。そうするとその要素一つ一つ、東大だったら教育であり、研究であり、マネージメントであり、財務であり、国際関係であり、・・・全部で7つがアクションプランに入っているんだけど、7つの領域一つ一つでどうやるかということが重要です。企業の経営も大変なんだけれども、何のかんの言いながらそれを全部金に換算しているんだよ。だけど金に換算するときにいろんなものを捨て去っているわけだよね。大学の場合は企業であれば換算できないようなところにも重要なものがあるわけだからね。だから僕はアクションプランとして一つ一つ具体的に書いた。数値化できるものは数値化して、これを完成させることが一番重要な最初の仕事でしたね。

|

|

企業との人事交流が活発になりましたが、企業から大学に来られた方にお聞きすると「大学は考え方が違うので難しい」とおっしゃいます。企業は常に利益を念頭に置いて行動しなければならないのですが、大学はどうなのでしょうか

|

|

大学の持っているお金を浮かせるのは簡単です。今教員が5000人くらいいますけれども1000人くらい辞めてもらえば良いんだよね。そうすると100億くらい出るわけです。そうするとどうなるかというと、先生が見る学生の数が増えるわけです。例えば学生が今まで40人来ていたところは50人面倒を見ればいいだけの話だから。しかもその社会的影響はすぐには表面に出ないよね、大学の予算だけはすぐに結果が出るけど。20年も経ってやっと分かるくらい徐々にしか影響は出ないかもしれない。だけどそこが大学にとって一番重要な使命でしょ?だから「東大は先生の数を減らすんではなくてむしろ増やすんだ、というポリシーをとる」ということを言っていますけど、そこのところは非常に重要なポイントです。

情)大学の確固たるポリシーを押し進めていただきたいと思います

|

|

東京大学としてこれからの具体的課題としてはどのようなことをお考えでしょうか

|

|

それらを分野ごとにまとめたものがアクションプランです。あのアクションプランを推進することが私の目的であり課題とも言えます。例えばその中のいくつかを言うと、先端とリンクした教育ということです。具体的には学術俯瞰講義なんていうのは非常に重要なものの例です。ちょっと荒っぽいけれども学術の全領域を6つに分けて、そこでやっている学術とは何なのか、何を今目的としていて、自分はこれからどうなると思うのかということをトップのプロフェッサーが語るという内容です。これは学生に学術という地図を与えるわけね。今、物質の講義が終わって社会システムも終わって、ライフをやっています。最終的には物質と、ライフと、情報数学と、人と、社会制度と、哲学・文学という6つをおこないます。でも学術っていうのはそういうものだと僕は思う。学術、物質って言ったって広いじゃない。工学の相当部分も物質をやっていると言えるんじゃないかな。その物質の学問というのはいったいどうなっているのかということで、1回目は小柴昌俊教授が宇宙はどうやってできたかを話したわけだよ。それから4回ほど、いろいろな元素がどうやってできたのかということを佐藤勝彦教授が話したわけだよ、これも物質だよね。それから家泰弘教授がいろんな原子がくっついて分子になり固体になるとどうしてどういう物性をもつのかということをやって、最後に私が人間は物質をどのように作って、どのように使っているのかという講義を全部で13回ほどやっているわけだよ。これは物質という学術の全体の地図を示しているわけだよ。じゃ、教養の学生に教える優しい話かというと実はそうじゃない。工学部の人だったら僕がしゃべった分を是非聞いてみてください。今オープンになっていますから。

(http://ocw.u-tokyo.ac.jp/course-list/ut-lecture-series/science-of-matter-2005/index.html)

それは私がマテリアルの先生に助けてもらい、化学の先生に助けてもらい、結局7人の教授が僕の材料を作ってくれている。企業がいろいろサポートしてくれている。そういう学術分野の世界地図を学生に与える。学生は聞いたってそのときは理解できないんだよ。だけどもあとから何回でもクリックして見ることができる。いろんな新しい講義を聞くたびに考えるじゃない「全体のなかでどういう位置づけなんだ?」と。そのときにクリックしてくれれば良いんだよ。そういう地図を与えるということをやっている。これは非常に大事です。というのは学術が非常に細分化したから。先生は自分の専門分野はしゃべりたいから、細分化されている知識をいきなり話す。でもそれじゃ学生は困るよ。そこを解決しようということです。でもこれは実は講義のためだけにやっているんじゃない。見てごらんよ、面白いから。これは教員にとっても、ものすごく勉強になる。一番勉強になるのはやった本人だよ。私がこの話をしたら、歴史の先生が是非歴史についてやらせて欲しいと言っています。というのは歴史の分野もどんどん細分化して、豊臣秀吉については語れても、日本通史を語れる人はいなくなったと言われている。歴史の先生が通史の講義をすることになったらそれは勉強になりますよ。それがないと細分化された知識がどんどん増えるだけです。知識なんてGoogleで探せばいくらでも出てくる。だけどいくらGoogleたたいたって、学術俯瞰講義の代わりにはなりませんよ。そういうものを与えるのが大学だよ。構造化した知識を作り与えていくのが大学ですよ。

|

|

学問を俯瞰する立場でまとめる事が非常に大事だということが理解できました。大学の運営についてもそのように見ていただけるようお願いしたいと思います

|

|

そうなんだよ、大学運営の全体像、今一生懸命やっています。技術職員についてもその他の職員という呼び方を止めました。

|

|

ありがとうございます。その他の職員という呼び名は変わりましたが、今後は技術職員の大学の中でのポジションについても考えていただきたいと思っています

|

|

技術職員も勇気持って変化する大学のために技術を活かしていくんだと、その思いをきちんと持ってもらわないといけないよね。

|

|

その場を提供しようとしているのが技術部だと思うのですが、その辺がまだ理解されていないかもしれません。研究室や専攻の体制もありますし、技術職員自身も急には変われない。しかし技術部がそういう方向を推進する旗振り役になれればと思います

全部自分達でやる必要はないんです、有限の数ですからね。今技術系の職員が全学で800人くらいいると思いますが、これから数を増やすことはできないと思う。ただ減らさないということが大事です。その中でどのように何を分担していくかということだよね。これだけ膨大な情報や技術が必要になってきて、また一方ではガラス加工の技術などはほとんどなくなってしまう。そういう分野をいったいどこが維持していくか。

|

|

そのように考えていただけるとありがたいのですが、予算の関係で一律に何%人員削減というように減らされています

|

|

だからね、その考え方を改めようと言っているんです。良い仕事をやればお金はあとからついてくる、そういう思いになろうと言っています。法人化して変わったのは、お金の使い道を僕らが自由に決められるようになったことなんだよ。

|

|

松本研究科長にもその辺りをうかがいました。「全体がうまくまわる方法を考えたい」と言っておられました

|

|

今は非常に大事な時期です。国際的に世界第二の経済力を持つ教育レベルの高い国で、ハーバードやMITがやっている学生リクルーティングのようなことをしなくても、ものすごく優秀な人たちが来てくれる。これだけ恵まれた状況なのですから「世界のトップは、ハーバードか、スタンフォードか、東京大学か」と言われて当然だというようにしなければなりません。そうなるために僕らは今投資しなければならない分野がたくさんある。そのひとつは学術俯瞰ですが、もう一つは国際化だと思っています。東大が国際性を高めるっていうときに、今でもペーパーは出ているよね。国際的にジャーナルにはたくさん書いているけれど、人の行き来が少ない。もっともっと外国から人が来て、日本の人はもっと外国に出て、教員も、職員も、学生も外国に出て交流するという状況ね。これは私の検討課題の中ではかなり重要だと思っていて、そのためにかなり時間も割いている。

|

|

シャイだけど、踏み込まないとね。僕だって総長でなければ本当はやりたくないことをやっていますよ、今度プレジデンツ・カウンシル(http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/b01_08_j.html)というのをやりますが、これは国際的に本当のトップレベルのネットワークを作る。それで東大が国際化するためにどういうことが良いか話合っていただきます。かなり有名な人達をお呼びしています。何人知っているかでその人の国際性が計れるというぐらい有名な人たち11人が来日します。

|

|

大学関係者はほとんどいない。東京大学がもっと国際的なプレゼンスを高めるためにどうしたら良いか話し合っていただくのが目的です。うちの大学はいろんなデータを見ると、論文の引用数にしたって発表数にしたって学術レベルはトップクラスですよ。だけど、そういう国際的な人の動きが伴っていない。僕だって英語は下手でシャイだけども率先垂範でないとだめだと思っています。大人が踏み出さないと。若者にやれとか何とか言っているのに、自分は何やってるんだと言われてしまうから。教育なんか完全にそうだよね。教育も大人の問題だと思う。大人がちゃんとやれば子供はついてくるに決まってる。こんな僕が何で大学に残ったか(笑)。あのとき井上先生が実験を一緒にやってくれたからです。

|

|

今お話にも出ましたが、大学の最先端の研究現場が我々技術職員の仕事場です。これから大学の中で、我々のポジションをきちんと決めていただいて、それに向かって努力していきたいという思いがあります。現在はそれが不明確なため、職場の一般的な管理から安全やネットワーク、研究のための実験、教育のための学生実験・演習、中には事務まで何でも屋的にやっています。これからは責任と権限の範囲をきちんと決めて、専門職としてのポジションをはっきりさせ、評価もきちんとしていただきたい。東大憲章があるように、技術職員憲章のようなものも作っていただいて、大学の中の技術職というものを確立していきたい。個人的にはそのように考えていますがいかがでしょうか

|

|

今言った中で僕が賛成するのは、責任を持ってもらってそこに向かって、責任と権限を持った上で努力するということだと思う。仕事が学生実験も、研究室のある種の技術の情報も、事務の一部も、というけれど、仕事がいろんなものが入るのは当然だと思うよ。何かこれだけやっていれば安心だみたいな、これとこれだけやってれば安心で、ずっとそのままというような甘い職場はもう世の中にはないでしょ。そこでやっぱり相当の努力が必要だというのは当然のことだと思う。例えば学生実験なんかでも分割できるなら、この責任はこっち、この責任はあっちと、分担すれば良いと思います。もしできないとしたらどうするのかなぁ。その人がヘッドになったり、逆にこっちがヘッドになったり。技術系の人がトップになったって良いと思います。僕は化学工学にいたんだけれども、そのときには学生実験はみんなでものすごく議論してやったよ。ただ、僕らの学生実験というのは技術系の人が責任者になってやっていると思うよ。

|

|

化学系は教授から技術職員まですべての方が直接学生実験に携わるというやり方で、以前から非常にうまくいっているようですね。ただ学生実験でもそうなのですが、技術職員の問題は「教育に直接携わることが正式には認められない」ということです。東大の内規でも、もっと上位の規定でもそのように決められています

|

|

申し訳ないけれど、それに関しては手が回っていないだけです。他に安全なども、もっと技術系職員に責任持ってやってもらいたいと思っています。職員が減ってきて、若い助手の数も減ってきて、工学系、自然科学系などの実験系の安全が僕は非常に心配です。安全委員会の委員長なんかは技術職員にやってもらうのが良いんじゃないかと思っている。僕がいたときには僕の研究室の安全委員は技術職員に出てもらっていた。そのときもいろいろ問題があったけれども、僕はそれで良いと思う。

今まで大学というのは、時の権力から学問の自由というものを守るために大学の自治というのが認められていた。ここは正しいと思うよ。ここから先が問題で、大学の自治というのは教授会の自治であるというのが明確だった。職員は国立大学職員であって、文部科学省の職員だったわけだよ。大学の自治という名の下に教授会がすべてを決定する。工学部のどのトイレを直すかということでも教授会が決定することになっていた。職員の人事というのは技術官も含めてその他職員という名の下に文部科学省が全部やっていたけど、今はそのような縛りはもうない。

必要なのは教授会の組織と職員の組織との間をつなぐものなんだよ。本部では弦本君が規約を作って室というものができた。例えばバリアフリー支援室というのは、職員も教員もみんな個人の資格で入っています。もし部長の言うことと、バリアフリー室長の言うことに食い違いが生じた場合は室長を優先する。そこまで決めた。これまでは縦割り組織で「教員はすべてを決める」と言いながら、とてもトイレまでは手が回らない。安全だって実際には手が回らない。一方の職員は研究や教育は教員がやるのだから職員は責任持たないよ、という体制で運営してきた。

うまくいっている会社の社長さんに聞くと異口同音におっしゃるのは、「現場が一番重要」。これは当たり前だよね。「現場を見たときに、これはおかしいという直感が働かなくてはだめだ」とおっしゃいます。それは大学も同じだよ。最終的に僕らが良くするべきところは研究室とクラスですよ。そこでやっていることの質と量が上がらないと、僕らがやっていることは意味がない。そのために環境安全もあるし、施設の問題もあるし、事務のサポートの問題もあるし、技術の問題もあるわけです。そこを明確にするために、数年前だったらここの事務職員の中でトップの企画調整官が、事務部長として現場に行ったというのが、弦本君の行った意味なんだよ。現場の先生や事務職員の声を聞けと。技術職員とは言わなかったかな(笑)

|

|

|

|

本部棟から

|

大学には昔からの体制があるんだよ。「講座を新しく作るのは大学の自由になりました」と文部大臣が言うわけだよ。ところが、上からだーっと長いラインがあって、末端の現場まで来たときには、てこでも動けないという構造です。これが問題なんだ。大事なことは上意下達で動いているから、これは100年以上も染みついた習性だから一朝一夕には行かない。君達は部局パートナーシステムを知っている?僕の一年目に作ったんだ。例えば、教員が安田講堂で民間と共催でシンポジウムやりたいと申請に行く。事務職員が見ると「共催はだめです」と断る。おかしいだろ、それだって長年染みついた「紙を一枚出せば末端は動く」という論理で動いている。そうしたら、直接部局パートナーに聞きなさいと。工学部は弦本君が担当です。彼に聞けばいい。僕らもやるべきことをやっている。あと君らの責任も大きい。工学部なんか、部局パートナーに何も上がってきていないよ。あることすら知らないだろ?この記事にも是非書いてください、目安箱だって作ったしさ。メールでだって良いんだから是非言ってきてください。現場との距離をなくしましょう。縦割りの弊害をなんとかしてなくしましょうって一生懸命やっているんだからね。

|

|

大学の悪いところは個人の関係に依存し過ぎるんだよ。個人と個人の関係がうまくいっているとうまくいくんだよ。でも個人的に馬が合わないということもあるからね。そういうときの修復する仕組みというのが弱い。でも、まあわれわれは目安箱だ、部局パートナーだと一生懸命やっている。だけど教員も職員もまったく反応してこない。

|

|

我々のホームページでも昨年から「技術部に関して質問や要望があったら、どんどん掲示板に投稿して下さい」と質問を受け付けているのですが、なかなか活発になりません

|

|

紙に飽きているんだよ。自分の書いたことを読ませたい人の方が多い。本と同じだよ。本は書きたいやつが読みたいやつより多いんだよ。だから売れないんだよ。ブログもそうだしホームページもそう。だから難しい時代に入ったよね。どうしたら良いんだろう。最後はface to faceで話すことだと思うよ。

|

|

一人一人と話せれば良いのですが、インタビューに伺いますと皆さん「時間が一番貴重だ」とおっしゃいます

|

|

ITが発展すればするほどface to faceの重要性が増す。face to faceでやる方が結局早い。でもそのうちに一気に動き出すだろうと思っているんだよ。こうやって君らに話すだろ、3人は少なくとも僕の話を聞いてくれたわけだよね。これでインタビュー記事が出れば、100人やそこらはきっと見てくれるだろ。僕はね、それがあるところまで行くと一気に広がると思っているんだよ。部局パートナーシステムを君らは使わないって言ってるけど、非難なんか全然していないよ。どうせ最初は使うわけはないって分かっているから。だってさ考えてみろよ、さっきの安田講堂の話だって、先生や係がおかしいと思ったら直接本部長に聞けってなっているわけだろ。でもできるわけないじゃない、縦割り組織の一番嫌う頭越しをやれと言っているんだから。一年目に動かないことはわかってる。だけどシステムを作ったぞ、何でやらないんだ、やらなかったやつは今度は許さんぞというのがいろいろ動き出しているわけだ。これが2年目。そしてこうやって話しているわけだから、さすがに書いてくれるだろ?そうすると3年目、4年目と、僕の任期中にある程度動いた、というところが目に見えるようになるまでやろうと思っている。1年目、2年目はだいたい僕の予想通りに動いているよ。君らが何にも知らないということも僕の予想通り。

情)恐れ入ります。ぜひ記事にさせていただきます。

|

|

読者からの質問が2件ほど来おりますのでお答え願います。「報道で東京大学の財政状況は苦しくないと耳にしましたが、ここ数年で学科に配分される運営交付金が、最低限の教育を行うにも事欠くほど減っている。なぜ削減されているのでしょうか」

|

|

だからね、それは見方によると思うんだ。東京大学の財政が苦しくないかというと苦しいよ。やりたいことと比べると苦しいんだよ。やりたいことがたくさんあるんだから。でも法人化前とくらべて予算を減らしたということはない。あるいは言い方を変えると、法人化前の定員削減は総定員法の下で毎年1%減ってた。今はそれよりも減り方を少なくしています。そういう意味で言えば、法人化して人が減った、交付金が減ったという言い方は間違いです。さらにいうと本部から部局に行く予算も減ってない、むしろ増やしている。だから法人化で学生実験の予算がないというのは、工学系研究科の運営が悪いんだよ。さらにいうと工学系だけじゃない。余剰金の主体は部局に貯まっています。今は余剰金なんか出す時期じゃなくて、必死に研究教育を充実するために金を総長室で使うときだと思いますよ。余剰金なんか残さなくて良いよ。今年余剰金が出ちゃったところは来年は使ってしまおうって言ってるぞ。早くやらないと他に使われちゃうんじゃないか?(笑)

|

|

新聞を見てみると、今年700億円の余剰金を出していますね。だけど、こんなコトしていたら危ないと思うよ。国立大学の運営交付金が足りない足りないと言っておきながら、今時余剰金なんか出すべき状況ではないですよ。そりゃ将来が心配だから貯めるのかも知れないけれど、東京大学だけじゃないよ、余剰金出しているのは。

|

|

確かに、足りないと言っていたのに余剰金が出たのでは、あまり説得力がないですね

|

|

何故余剰金を出した国立大学は良い運営をしていると評価されるのか。さっき「大学で余剰金出すのなんか簡単だ、教員をクビにすればいい」と言ったのは極論なんだよ。それはアンチテーゼ的に言っているわけで、大学人としてやるべきことは、研究と教育の質と量を上げることでしょ。そのために必要なお金を使うのは当たり前ですよ。本来の使命を果たせないならば良い運営とは言えない。僕なんか、借金できるなら借金したってやるべきだと思うよ。良くなって「ああ良いな」と思ってもらえれば、社会の支援だって出てくる。僕は今そういう風に考えている。私がこういうことを言うから、東京大学は余裕があるとか何とか言われるけど、そんなこと言ってるんじゃないんだよ。日本の人たちは心配するのが好きなんだね。そうではなく、ポジティブなビジョンを持って夢に向かって頑張っていく、ということをやらないといけない。それはね貧しい時代にはあったんだよ。

司馬遼太郎の「坂の上の雲」だよ。昔で言えば映画で見るハリウッドの生活ですよ。それはアメリカ人の豊かな生活だったり、ハイウェイを走る車だったり。「あそこに雲がある」良いなあとみんなで上って行ったわけだよ。上ってトップに立ってみると、雲は霧なんだよ。見えないんだよ。これが先進国ってことなんだ。途上国の時代には先進国という目標があるから。それが「坂の上の雲」なんだよ。

でも日本は先進国になったでしょ。だって世界第二のGDPになってから38年経つんだよ。1968年に世界第二位のGDPになっていますからね。あのときすでに先進国になっているんですよ。「所得倍増」という最後の雲が終わって、坂の上の雲の上に出たんだよ。そうしたら自分でビジョンを作るしかないわけ。それなのに、まだアメリカがこうだ、ヨーロッパでこうだってやってる。

|

|

だから言い続けていれば、そのうちその気になるんじゃないかと思って言っているわけ。要するに、これは瀬古利彦から高橋尚子へということなんだよ。瀬古利彦って知っている?圧倒的に世界一のマラソンランナーでしたよ。僕らの時代のヒーローだよね。モスクワオリンピックに出ていたら絶対勝ったでしょ。十数回走ってほとんど勝ったんだから。でも彼の走り方はね、トップに立たないでずっと二番手についていくんだよ。高橋尚子はまだみんながちょっと早いんじゃないかと思ってるときにトップに出てそのまま走りきる。あの勇気が先進国のメンタリティですよ。だからおっしゃることはわかるよ。責任の範囲をちゃんと決めてくれってね。でも自分で提案しなさいよ、よく全体を考えて。昔の労使交渉とは違うんだよ。全体を考えてあるべき姿をそちらから提案する。これは極めて重要だよ。それがやっぱり高橋尚子だよ。法人化して自由になったんだよ。自由になったんだと信じ込まないと。

情)そのあたりは是非先生方や大学全体にも認識していただければと思います

|

|

次の質問です。「総長のご持論である自律分散協調系は、悪く取ると各研究科などへの責任の丸投げのように取られる可能性があります。法人化後の総長の特長である強いリーダーシップとも反しているようですがいかがでしょうか」

|

|

言っている意味は簡単だよ。要するに大学というのは、私が小柴先生に「もうそろそろニュートリノの時代じゃないからもっとナノテクノロジーをやれ」と。そういう構造にリーディングユニバーシティはなっていません。リーディングユニバーシティというのは、立派な教授を選んで、その人たちの確信に基づいて進めていただく。それが大学のあるべき姿。これが自律分散ですよ。そうでないリーディングユニバーシティというのは有り得ない。そうでなければ企業でやれば良いことです。今年は100万台自動車を増産しましょう、分かりましたと言って運営していく。ブラウン運動ってあるじゃない。一つ一つの分子は400m/秒で走っているんですよ。一つ一つは非常に速いんだけど、全体としては全く動かない、これではいけないわけだ。同じ方向を向いているような人たちを「こういう旗の下にやったらどうですか」と言ってプロジェクトを仕掛ける。あるいは学術俯瞰講義といって全体を統合するような講義を始める。これが協調の仕掛けだよ。自律分散系に協調の仕掛けを持ち込むことによって活性が飛躍的に上がる、というのが自律分散協調系です。これは生物の体がモデルです。僕はそれが大学の本質だと思っている。昔は小さかったから良かった。ほっといてもお互いが知り合って、理解し合って、協調するべきところは協調する、ケンカしたら分かれていくということが自然に起こっていた。でも今の東大は5000人の教員と4000人近い常勤職員がいて、非常勤入れると1万人が働いています。1万人というと、サッカーの試合の平均の入場者数だからね。その人達がお互いに理解し合うってできないんだよ。だから意識的に協調の仕掛けを作らないと、さっきのブラウン運動になっちゃうんだよ。今こそ「自律分散協調系」ということを高らかに掲げないといけない時代に入った、というのが僕の認識。

|

|

だから学術俯瞰講義だとか、サイエンスインテグレーションプロジェクトだとかをやっています。こういうのは一つ一つの研究室にやれって言ったってできないんだよ。そういうものはやはり協調の仕掛けとして作っていかないと。そうすると、各人でもってサスティナビリティと考えている人たちたくさんいるんだから。そういう人たちがこういう旗の下に集まれるでしょう、と。この協調の仕掛けをリーダーシップを発揮して作るというのが総長の役目です。

技術部もそのようになると良いと思います。最後にご趣味をお聞きしたいと思います

|

|

趣味ですか、僕はね、ずっと運動は好きだったよね、だから今でもホテルに行くとたいがい泳ぎますよ。水泳も下手だしゴルフも下手だけど、水泳とゴルフぐらいしかできなくなっちゃった。本を読むのも好きだよ。

|

|

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

|

|

インタビュアー感想

|

|

- 今回のインタビューは、「時間がないので早めに終わりましょう」という総長からの先制パンチではじまりました。唯でさえ緊張していたインタビューアーは、笑顔?でごまかしながら質問事項が頭の中を駆け回り、内心ノックアウト寸前でした。最初はどうなることかと心配でしたが、総長には予定時間をオーバーして全ての質問事項にお答えいただき、最後には「久しぶりに技術職員と話ができて楽しかった」とまでおっしゃっていただきました。貴重な時間を割いていただいた小宮山総長に、この場をお借りしてあらためて感謝いたします。

インタビューの中では、総長として東大を背負っておられるということを一番感じました。「アクションプラン」をまとめ、「知の構造化」「学術俯瞰」「部局パートナーシステム」「プレジデンツ・カウンシル」「サイエンスインテグレーション」などを次々推進している小宮山総長の生の声を読者にお伝えできれば、インタビューの半分は成功です。

技術部に関しては、当然のことながら全学での認識はまだ途上であると感じました。但し小宮山総長からは「技術職員側から提案できる環境は作ったぞ、後は君たち次第だよ」という重い問いかけをいただいた今回のインタビューでした。

- 小宮山総長はお話し好きの方と思えた。いろいろな分野のいろいろな話題について熱弁を奮っていただいた。インタビュー側としては大変ありがたいことだったのだが、残念ながらそれを十分消化できたのかは、?である。まず、「知の構造化」が必要だったのかもしれない。

総長という多忙な職に就かれているので難しいことかもしれないが、“ふるさと”の工学系にもできるだけ足を運んでいただき、足元の空気を感じていただきたいと思う。

- 東大に勤めて以来,総長と直にお会いし,お話を聞ける機会をいただけたことにまずは感謝いたします。

お話を聞き,「自分はまだまだ小さいな」ということを改めて実感しました。

もう少し自分の中の知識を広める努力,そして外部環境とも協調できるような努力をしたいと思います。

|

|

2006年11月8日 総長室にて収録 |

|

インタビュアー 山内, 川手, 小林 |

|

|

|