|

今回のつくば高エネルギー加速器研究機構(以下KEK)取材は、鹿児島大学大角義浩氏のKEK調査に同行をお願いすることで実現した。KEKは本年度技術発表会パネルディスカッションのゲストパネラーをお願いしている、3組織のうちのひとつである。KEKは法人化を期に技術部を解散しておられるので、今回の取材ではその点が一番の興味の対象であった。当初は大角氏の調査を同行取材する予定であったが、意見交換会では東大技術部に関しても質疑の対象になってしまい、良い意味で大変刺激的かつ有意義な意見交換会であった。意見交換後、所内を見学させていただき、KEKの高度な設備と業務の一端を見せていただいて帰路に着いた。お忙しい中、取材に協力していただいた大角氏とKEKの皆様に御礼を申し上げたい。この取材レポートが、今後の工学系技術部のあり方を考える上で参考になれば幸いである。

|

|

1. 意見交換会

意見交換会

|

KEKでは技術調整役の徳本修一氏のご紹介で、各部署から6名の技術職員(技術調整役1名、技術副主幹4名、技術部門検討TF委員1名)の方々にお集まりいただき、技術職員の組織運営に関する説明を受けた。大角氏から今回の調査の主旨をご説明いただき、東大側からは技術部設立の経緯を簡単に説明させていただいた。その後技術職員組織について和やか且つ真摯な意見交換をおこなった。多様な意見が出され簡潔にまとめることが難しかったため、主な意見と説明を箇条書きにまとめた。なお文中で(大角氏)と記載されていないものは全てKEK側のご意見である。

KEK 徳本氏

|

- 要求の高度化に対応するため、個人の能力向上を前提にした組織を目指している

- 研究系のスタッフとして仕事をしているので、それと別にライン制の技術部を設けて得られる効果が希薄となり、そのため法人化を機に技術部を廃止し研究系毎に所属する形態に移行した

- 機構の技術レベルを高く保つために必要な事柄(技術職員の資質向上の施策も含む)に従事する人の人数と必要とされる能力は、今後運営しながら探っていく予定である

- 日本と海外では雇用形態が異なるので、日本では技術職員を内部で育成する必要がある(大角)

- 質の高い仕事を目指さず雇用の確保や処遇の改善のみを目的とするのであれば、技術部設立の方向として違和感を感じる

- 企業に対してアドバンテージがなければ納税者は納得しない。単なる組織化ではアウトソーシングの対象になる恐れがあるのではないか

- 技術職員が高い技術力と予算を持って自主的な運営をおこなえれば、教員のパートナーとしての認められるのではないか

- 大学の中で、プライドを持って技術支援を遂行できるよう、教職員や社会に対し技術職員の存在と業務アピールするために技術部を設立した。まだ始まったばかりで運営形態も過渡期である(大角)

- 部課長制でもスタッフ制でも上手く機能させている組織はあるが、歴史的背景と業務内容が異なるため、組織ごとに最適な運営方法を探る必要がある(大角)

- アウトプットが出せないのであれば、技術職員の存在理由が問われるのではないか

- スタッフ制においても、プロジェクト遂行のためにはライン制の形態やリーダーが必要である。そのメンバーを適宜選べるところにスタッフ制のメリットがある

- 大学の技術支援をどうするのかという視点が必要で、その答えのひとつが技術部である(大角)

- 研究所のようにミッションがはっきりしていれば、教員も技術職員も一体となったライン制が一番効率が良いと考えられるが、大学ではミッションが多様で垂直分業であるところが研究所と異なるので、良く検討する必要がある

模型を前に説明を受ける

|

Bファクトリー設備模型

|

- ライン制で行くとすれば相当高度に作りこむ必要がある。教員が入った組織を形成できれば良いが、教員と全く別組織を志向するのであれば、組織間の摺り合わせと運用に相当な努力が必要だろう。またそれができる人材も必要だ

- 技術業務と組織を再構築しアウトプットが出るようにできれば、技術部のメリットは多い。組織的にも個人的にもハードルは極めて高いが、実現できるように工夫する事はできる。

- 大学の技術職員が少なくなってしまったのであれば、地域でまとめるという案も考えられる

- 技術職員が教員に対し圧倒的に少なくなってしまい、更に定員削減がきている。また素人同然の学生の指導もしなければならない。そのような状況の中で技術部を立ち上げたので、すぐに強力で企業に対抗できるような技術支援体制を確立することは難しい。そのため全体で業務のプライオリティーを決定して対処する必要がある(大角)

- 特殊で高度な技術を持てれば一番良いが、そうすると汎用性が失われて需要が減る。それを両立させるのが理想だが、少人数では難しい

- 核融合研や早稲田大学のように、ミッションを決めて業務を遂行し、上手くいっているところもある

- 各部門の年齢構成の偏りを緩和するためと能力のある若い人を引き上げられるよう、技師以上を公募制(現在は機構内に限定)とした

- 公募制のメリットを活かし、且つデメリットを減らすためセーフティーネットも考慮している

- 人事については教員を交えて決定している。最終的には機構の会議で決めるが、教員と協議して進めることは長期的に見るとメリットがあると考えている

- 技術部門連絡会議で各研究所・研究施設毎に運営に大きな差がでないように、また機構全体で行った方が効率的な研修の企画等を立案している

- 技術職員の職階制に対応した技術職俸給表に移行した

- 評価は、毎年全員がおこなう自己報告を加味し、多面的に判断している部門もある

- 評価に関しては、公開できる情報は極力公開するようにしている

- 評価は部署の責任者(所長等)がおこなうが副責任者の意見も反映させる

- 人手が足りないので技術職員個人のレベルを上げるのと併せ外注化で対処している

- 技術部を運営するのであれば、教員と上手く融合して大学運営のなかに技術職員の声を反映させることが必要である

- 技術職員の意見を機構運営に反映させるために、機構の会議には技術調整役が出席する

|

|

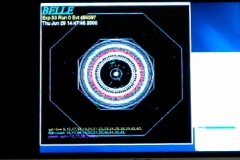

BELLE測定器の一室

BELLE測定器の一室 |

BELLE測定器(中程)

BELLE測定器(中程) |

|

2. KEKの技術職員組織について

|

KEKで今年の3月に開催された技術職員に関するシンポジウムの資料をもとに、KEK技術職員組織の運営について資料を用意していただいた。以下に資料と説明のまとめを掲載する。

|

Bファクトリー見学入口

|

- KEKにおける技術職員の目標

- 自立したプロフェショナル(専門性の高い技術者)を目指す

- 技術者・技術職の存在を外に対して示す

- KEKの技術職員組織

- 技術職員数 158名(平均年齢45歳)

- スタッフとして各研究系に所属(物理研究系、放射光研究系、加速器研究系等)

- 職名は主任技師、先任技師、技師、技師補、技術職員の5種

- 割合は主任・先任技師(約10%)、技師(約55%)、技術補・技術職員(約35%)

- 業務評価は各研究主幹(教員)がおこなう

- 研究系副技術主幹(技術職員、任期3年、併任)を置き主幹を補佐する

- 各研究系には技術と人事のコーディネータ役として技術調整役を置く

- 法人化への対応

- ライン制であったが、より能力を発揮できるスタッフ制へ変更(専門技術職能職階)

- 在級年数年功序列から求人型機構内公募制の導入

- 行政職俸給表から技術職俸給表

- 運営・予算

- 技術業務に関しては研究系で会議、打ち合わせをおこなう

- 運営・研修について連絡調整するための技術部門連絡会議を設置

- 研修等にかかわる予算(経費・旅費等)を技術調整役が配分

- 技術支援

- 研究に必要な業務を教員・研究者と分担

- 研究者と一体になって、ミッションの実現に向けて業務を遂行する

- 技術者の育成

- 個人の判断を尊重し、研究所全体でサポートする体制を実施

- 技術研究会、技術交流会、実行委員会を作り企画、立案および実施

- 評価・超勤

- 昇任は各研究所等の人事委員会で選考(基本は機構内で公募)

- ポスト配分は技術部門連絡会議で議論し、所長会議に提案

- 超勤については、各研究系で管理(指示、報告、評価を業務遂行組織で管理)

- 活動状況

- 特許申請・取得件数:H16年度20件、H17年度10件

- 技術協力:電子出版業務、企業への技術指導等

- 加速器科学技術支援事業:H17年度2件(計算機技術、真空技術)

- 研究者登録84名、

- 科学研究補助金の研究代表者として申請件数:H17年15件(採択1件) H18年13件(審査中)

|

|

BELLE測定器計測ディスプレイ

BELLE測定器計測ディスプレイ |

コントロール室

コントロール室 |

|

3. 感 想

- 感想A

高エネルギー加速器研究機構の技術職員の方々と大角氏の討論では、同じ技術職とはいえ大学と研究機構の違いが大きいことが感じられた。研究機構の技術職員は法人化後にライン制からスタッフ制に変わり、それぞれの技術職員が自立的プロフェッショナルとして研究者と一体となってプロジェクトの実現に向けて業務を遂行する形態をとっている。またプロジェクトを進める上でどのスタッフが適任かを知るために外部から見える組織としている。しかし、ある技術職員からの発言で、プロジェクトから外部に向けたアウトプットが何もないとしたら組織そのものの意味がない、という言葉にはアウトプットを求められる厳しさを感じるとともに、しかしながら、大学には馴染めない部分でもあると感じた。大学は外部に向けたアウトプットというよりも、内部に対して技術職員が果たさなければならない部分が大きい。特に学生への教育に関わる部分は研究機構とは大きな違いがある。このような違いを含め、お互いに現状を説明しながらそれぞれの状況を認識することに努め、その中で技術部の問題点や今後のあり方について多くの意見が出された。この討論会は、大学とは違う組織の技術部の実情を知ることで、改めて大学の技術部はどうあるべきか、と考える良い機会となった。

討論会の後にKEKの施設をいくつか見学させていただいた。最先端の研究を進めている施設では装置や測定器などが充実し、予算も多く付けられている。大学では考えられないような大型の装置が稼動しているところを見ると、プロジェクトの獲得がいかに重要なことかよく分かった。一方、プロジェクトが終了した大型の施設を見るとその静けさから一抹の寂しさのようなものが感じられた。外部へ向けたアウトプットという点で、大学よりもシビアな環境に置かれているKEKの実情の一端を知らされた感じであった。

- 感想B

3号館展望室から筑波山を望む

|

技術職員の自覚が足りないと常々思う私にとっては強烈な意見交換会であった。自分の今までと今後の働き方について考えさせられた。

KEK技術部の方々は自分たちに価値を見出している。そのための努力(年1の業務報告会や,研修会の企画など)を怠っていない。「価値がなければきられる」ということを常に意識されている。プロジェクトを常に立ち上げ,KEKの存続を図っていくというKEK全体の流れがそうさせているかも知れない。

東大工技術部の目指すことは「技術職員が何をやっているのか,外からも見えるようにする」と言うことだろうか?そのためには技術職員だけでなく,教員の力も必要になるのかな,と思う。それから,一点提案として,2月に行われたジョブマッチングの調査の結果,各技術職員の業務の共通部分が何件かあると思う。まとめて強固なものにして業務公開を行ったり,あるいは足りない部分を補うような研修を行うなど,はどうか?

一技術職員としては,(1)一研究室に収まらず,他の技術職員の方と接したり,情報を交換する,(2)自己研修,(3)技術発表会参加,を目指してみようと思う。

- 感想C

今回、KEKの技術職員の方々と交流する機会が得られたことは我々にとって大きな収穫であった。面識のない来訪者である我々と、真剣かつ率直に意見交換をしていただいたKEKの徳本氏と出席者の方々に御礼を申し上げたい。交流の中で感じたことは、東京大学工学系研究科(以下工学系)の技術職員はこれまで外に対して開かれていなかったということと、我々は立ち止まっている余裕はないということである。今回のKEKの技術職員からいただいたご意見は、技術部組織を運営してきた経験と実績から来る重みがあり大変貴重なものであった。しかし工学系の中で議論されてきた内容と近いものも数多くあったのも事実である。以前から活発な交流があれば、我々の技術部も現在とは異なる内容と時期に設立されていたのではないだろうか。今後、東大側からの積極的な情報発信と学外との交流の必要性を強く感じた。また社会と大学から技術職員の在り方が問われているという視点に立てば、早急に技術部の機能と業務を説明する責任もあると思う。情報センターとして東大の情報を積極的に発信するとともに、このような情報を積極的に公開してゆく責任を感じた一日であった。

|

|

筑波実験室入り口にて

|

2006年6月

協力:鹿児島大学 大角義浩氏

レポーター 山内, 川手, 小林

|

|

|

|